Internamento di Guerra. Germania 1943: il IV fronte della Guerra di Liberazione

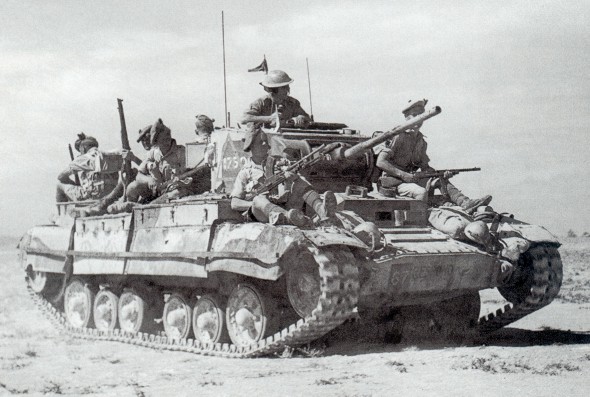

Nel contesto della Campagna d’Italia, avvenuta tra l’estate del 1943 e la primavera del 1945 la partecipazione italiana si è dimostrata un elemento apprezzabile per una più rapida vittoria dello schieramento alleato. Eppure tale sforzo bellico non fu affatto scontato, né tantomeno inevitabilmente logico, se si pensa al clima politico-istituzionale generatosi dalla caduta del fascismo prima e dal susseguirsi poi degli eventi drammatici del settembre 1943, seguenti la dichiarazione di armistizio e l’abbandono dell’intero Paese al suo destino da parte del Re, del Governo e dei vertici militari.

Questa chiave interpretativa, che vuole porre l’accento sull’importante iniziativa “dal basso” della rinascita nazionale e patriottica, nella sostanza autonoma rispetto all’«arrangiarsi» badogliano, non può escludere un’analisi approfondita sull’esperienza dei cosiddetti “Internati Militari Italiani” (Italienische Militär-Internierten). Questi, infatti, al fianco degli altri soldati combattenti e dei partigiani in Italia e all’estero, hanno contribuito – secondo le loro possibilità – alla Guerra di Liberazione, seppur dietro un reticolato e non potendo affrontare il nemico con le armi in pugno.

La triste storia degli IMI inizia anch’essa la sera dell’8 settembre, dopo l’ambiguo comunicato radio del maresciallo Pietro Badoglio. Di fronte all’incertezza degli eventi e alla rottura della catena di comando, l’oltre 1 milione di militari italiani allo sbando si trovò nella condizione di arrendersi e cadere in mano dei tedeschi. La situazione era drammatica, se si considera che per molti soldati la lontananza dalla Patria e l’esperienza di tre anni di guerra, subordinata e destinata alla sconfitta, si andavano ora a sommare con un destino ancora più triste, volto nella migliore delle ipotesi verso un’incerta prigionia.

Non ci si poteva certo aspettare clemenza dalla Germania per il tradimento subito, la cui reazione a questo punto sembrava poter essere anche peggiore di quella inferta dai teutonici all’esercito di Luigi Cadorna nella primavera della 1916.

Al momento dell’armistizio l’Italia, in una sorta di limbo diplomatico-militare, non era ufficialmente in guerra contro l’ex alleata. Quest’ultima tuttavia non poteva, né intendeva consentire la perdita dei vantaggi strategici ed economici derivanti dal controllo della Penisola, del meridione francese, delle isole del Mediterraneo e delle regioni balcaniche, in precedenza sotto occupazione italiana. La politica dell’Asse nel 1943 era incentrata sulla resistenza del fronte sud, ventre molle dell’Europa, quindi di primaria importanza, quanto meno per allungare nel tempo le possibilità belliche del Terzo Reich.

Secondo i calcoli elaborati da Gerard Schreiber, esaminando le carte tedesche, i militari italiani catturati, rastrellati e deportati dai nazisti sui vari fronti, perché giudicati disertori oppure franchi tiratori, furono circa 810.000. 1 A parte le ragioni prettamente morali, di vendetta, le autorità germaniche procedettero a questo piano di imprigionamento su vasta scala per ragioni economico-industriali. Quattro anni di guerra totale e la mobilitazione generale dei maschi adulti obbligavano Berlino a ricercare braccia da poter utilizzare come schiavi nell’apparato produttivo nazionale.

Il desiderio di rivalsa sul tradimento dell’Italia si espletava anche nella così poca considerazione o addirittura nel completo disprezzo della vita umana dei cosiddetti “badogliani”. Essi divenivano merce di scambio, materie prime informi da usare, logorare e gettare in fosse comuni in caso di prematura morte. Catturati in prima battuta dai reparti della Wehrmacht, passarono poi alle dipendenze dell’amministrazione delle SS, dedicata alla gestione del sistema di avvio al lavoro coatto e alla produzione bellica.

Gli italiani si trovarono quindi a partire dal settembre 1943 catapultati nel mare magno del sistema di prigionia e sfruttamento, sorto per impiegare i parassiti della società auspicata dai nazisti: oppositori e avversari politici, nemici dello Stato, indegni per razza, inclinazioni sessuali, costumi sociali e culti religiosi.

La conseguenza di questa linea politica fu la repentina variazione di status per i prigionieri italiani, che a partire dal 20 settembre divennero «internati», formula piuttosto ambigua, finalizzata ad escluderli dalle garanzie offerte dalla Convenzione di Ginevra del 1929. La sottile differenza fu adoperata quindi per poterli schiavizzare senza controlli, impedendo persino alle autorità della Croce Rossa Internazionale di intervenire in loro soccorso. Per la mancanza di garanzie era loro negato anche il diritto di fuga. In caso di cattura ciò comportava l’immediata fucilazione.

In questa logica discriminatoria la dichiarazione di guerra del Governo del Sud e la liberazione di Mussolini furono fatti indifferenti e accessori sul piano giuridico per Hitler, che a questo punto poteva giocare da un punto di forza arbitraria contro le velleitarie basi di diritto internazionale in cui sarebbero potuti ricadere gli italiani catturati.

Nel frattempo la neonata Repubblica Sociale Italiana, anche nella speranza di poter attingere tra gli internati militari per gli arruolamenti nelle Forze armate fedeli al redivivo Duce, li considerò comunque suoi sudditi, ma nessun intervento diretto fu sufficiente per le autorità fasciste di farli riportare sotto la propria giurisdizione.

I tedeschi in questo senso, se da un lato tentarono di far collaborare gli internati attraverso la propaganda e con allettanti promesse di miglioramento umanitario ed economico, avevano come scopo principale quello di mantenere il maggior numero di uomini validi nei lavori di bassa manovalanza sul territorio della Germania oppure nelle principali basi operative paramilitari dislocate nei Balcani, in Polonia e nelle province sovietiche occupate.

L’opzione di rientrare da regolari in reparti italiani era semmai opportuna e di facciata per i soli ufficiali, mai per la maggior parte degli altri internati, dei quali una “conversione” era preziosa casomai per farli lavorare con motivazioni di ordine ideologico o pratico.

Il problema infatti coinvolgeva in modo diverso i soldati rispetto agli ufficiali. Questi ultimi (circa 28.000), sin dalla loro cattura furono oggetto di reiterate offerte di continuare a combattere arruolandosi nelle SS, caratterizzate dalla forte ideologizzazione e dalla provenienza plurinazionale dei suoi membri, o nelle Forze armate di Salò. Il premio per l’opposizione al tradimento badogliano sarebbe stata la promessa di rimpatrio o un pronto adeguamento socio-economico con i connazionali volontari aderenti alla Repubblica di Mussolini. In caso contrario incombeva, questa volta senza attenuazioni derivanti dal grado, la crudele minaccia di essere retrocessi – come i soldati – a schiavi del Reich e impiegati in logoranti e disumane attività di supporto allo sforzo bellico.

Se questo valeva per gli ufficiali, la possibilità di far rientrare gli eventuali ex internati (sottufficiali e truppa) in un contesto tutto italiano era nella sostanza invece un miraggio, adoperato dai nazisti per facilitare le conversioni, ma mai un chiaro indirizzo di pacificazione con le autorità italiane fedeli all’Asse.

Nella folle logica della propaganda e dell’utilizzo indiscriminato di massa umana, tutta l’operazione si rivelò un autentico e opportunistico mercimonio di vite umane. Mussolini, ormai finito come uomo politico, non poteva che soccombere alle ulteriori prepotenze naziste, accontentandosi delle briciole offerte e disinteressandosi di così tanti suoi connazionali, che venivano per la seconda volta abbandonati al loro destino, dopo l’indifferenza abulica del Governo di Badoglio.

Ignari della loro sorte, del giro d’affari e degli interessi che ruotava intorno a loro, gli internati italiani reagirono al variegato bombardamento propagandistico in modo sorprendente. Posti dinanzi alla scelta fra una dura prigionia (che per i soldati comportava il lavoro forzato e per tutti fame e vessazioni) e l’adesione al nazi-fascismo (che avrebbe aperto la via del ritorno in Italia e come minimo garantiva un immediato miglioramento delle condizioni di vita), in gran maggioranza gli italiani coinvolti preferirono la lealtà alle istituzioni del Sud e rivendicarono la loro dignità di uomini con una tenace resistenza alle notevoli pressioni fisiche e psicologiche. Altre motivazioni di questo rifiuto potevano essere ricercate pure nella consapevolezza che l’esito della guerra era ormai segnato o nel timore di non essere impiegati in Italia, ma sul fronte orientale.

In questo modo gli internati opposero un rifiuto netto alle offerte e alle pressioni e, per un intreccio di motivazioni scelsero la difficile strada della resistenza, di massima passiva, ma a seconda dei casi sfociante in un impegno attivo di ostacolare i progetti dei carcerieri tedeschi. In assenza di ordini e ormai decaduta ogni forma di autorità o di spirito di corpo dei reparti disciolti a causa degli eventi, la fiera resistenza degli internati italiani fu ammirevole e sorprendente.

Senza possibilità di risalire a un piano organico e meditato, il desiderio di opporsi al sopruso e al progetto di dominazione ariana si espletò in forme singole da lager a lager, rivelando una coesione spirituale, forse mai espressa durante la guerra dalle truppe italiane. Il rifiuto di aderire alle ipotetiche allettanti offerte dalle autorità dell’Asse era spinto sia su base politica che etica da sentimenti di autentico antifascismo. Tuttavia queste motivazioni non erano frutto di considerazioni di tipo teorico o ideologico, ma piuttosto nate dall’esperienza stessa del regime totalitario, della illusoria guerra e della scomoda alleanza con la Germania. Non furono isolate poi le vere e proprie azioni di ostacolo attivo, attraverso l’impiego di rudimentali apparecchi ricetrasmittenti, con la pianificazione di opere di sabotaggio sia interne ai campi, sia in collaborazione con le locali formazioni partigiane o di opposizione politica.

Intanto lo sfruttamento continuava. In assenza dei maschi adulti tedeschi, arruolati e spediti sui fronti, gli IMI furono impiegati nelle miniere in Renania e in Slesia, nelle fabbriche per armamento bellico, in quelle dell’industria pesante, in attività edili, nello sgombero delle macerie, nella manovalanza nei campi, nel carico e scarico di convogli ferroviari o di strutture portuali. La produzione industriale e agricola nel Reich dipendeva ormai dalla disponibilità di milioni di braccia straniere, lavoratori civili più o meno volontari, lavoratori coatti prelevati con la forza in genere in paesi slavi, prigionieri di guerra, prigionieri civili dei paesi assoggettati ed ebrei. I soldati italiani entrarono a far parte di questo esercito a un livello inferiore rispetto ai lavoratori civili e superiore ai deportati politici e razziali.

Nel frattempo la guerra andava sempre peggio per l’Asse e dalla primavera 1944 anche nella sfrenata ricerca di materiale umano per la sempre più improbabile vittoria, anche gli ufficiali italiani vennero adibiti al lavoro.

Il 20 luglio del 1944 poi tutti gli internati italiani, secondo un accordo tra Hitler e Mussolini, vennero smilitarizzati d’autorità e definiti lavoratori civili volontari, volendo aprire un illusorio spiraglio di miglioramento nelle loro condizioni. Di qui un leggero aumento delle adesioni di cooperazione, rispetto ai tentativi precedenti, con una percentuale approssimativa di collaborazionisti stimata intorno al 25% tra gli ufficiali e del 10% tra i soldati.

ra il 1943 e il 1945 circa 200.000 scelsero di aderire come militari o ausiliari alle Forze armate di Salò, anche se alla fine andarono piuttosto a rinverdire le file di operai nelle retrovie della Wehrmacht, della Luftwaffe o del servizio volontario tedesco. I rimanenti circa 600.000 invece, nonostante le sofferenze e il trattamento disumano nei lager, rimasero fedeli al giuramento prestato alla Patria, rifiutando le reiterate offerte.

La concessione del luglio 1944 era mossa ancora da considerazioni utilitaristiche relative alla situazione dell’economia bellica del Reich. L’obiettivo era una maggior rendimento produttivo della loro forza lavoro, scaturito dalla possibile motivazione dei prigionieri stessi. Tuttavia anche per coloro che si fecero allettare non scattò la libertà nel senso pieno del termine: furono sempre impiegati in attività dure e poco gratificanti, ma soprattutto non vi fu l’agognato rimpatrio.

Anche per questo motivo circa 70.000 ex IMI rifiutarono di firmare il cambiamento di status giuridico. Essi continuarono ad essere obbligati in forma arbitraria e in modo unilaterale al lavoro forzato su un orario settimanale, che sfiorava le sessanta ore. Le razioni quotidiane erano magre, spesso integrate da scarti alimentari, recuperati dai rifiuti, oppure da piccoli animali (come ratti, rane e lumache) cacciati all’occasione. Le malattie erano frequenti, aggravate dalla mancanza d’igiene e di vestiti adeguati, dalla malnutrizione. Tra le più frequenti tubercolosi, polmonite, pleurite e tifo, oltre a infezioni di ogni genere.

Se la “civilizzazione” non fu di nessun miglioramento nelle condizioni umane e spirituali dei lavoratori volontari o coatti, essa a fine guerra si rivelerà purtroppo un atroce boomerang, perché darà il pretesto per togliere agli internati anche quella parvenza giuridica di appartenenza a Forze armate regolari. Prima di rientrare in Patria e scoprire questa amara verità, molti scampati transitarono al momento della “liberazione” per altri campi francesi o russi, per essere quindi liberati anche diversi anni dopo il 1945.

Finita la guerra ogni possibile riconoscimento adeguato o eventuale indennizzo agli ex internati fu negato, a causa sia dei cavilli giuridici adoperati dalle autorità internazionali (non potendosi applicare la Convenzione di Ginevra), sia per una diffusa e vergognosa ignavia verso questi uomini delle maggiori istituzioni italiane, che spesso hanno posto sotto silenzio questa drammatica pagina di storia nazionale. Le logiche della politica politicante, la necessità di seppellire il passato facendo una somma zero tra torti compiuti e subiti, l’astuzia degli ex fascisti di sapersi riciclare democratici e quindi non interessati a rivangare il passato con possibili processi per crimini di guerra, portarono l’Italia postfascista a soprassedere su questa tematica. Per di più l’internamento diveniva quasi una colpa. Agli occhi dell’opinione pubblica della Repubblica non importava chi era stato abbandonato dallo Stato, ma solo che anche dopo l’armistizio era ancora e in maniera persistente un perdente.

Per questi e per tanti altri motivi tale esperienza bellica fu, per molti che l’avevano vissuta, in modo rapido rimossa, accantonata, dimenticata. Perché riaprire pagine personali dolorose e umilianti, magari di fronte a possibili accuse di codardia o incapacità di combattere in un contesto culturale, come quello degli anni Cinquanta-Ottanta, in cui l’unico simbolo di rigenerazione dal fascismo era incarnato dal partigiano combattente?

1 G. Schreiber, I militari italiani internati, USSME, Roma 1992, p. 791

Storico e Politologo

Storico e Politologo